Dans la même rubrique

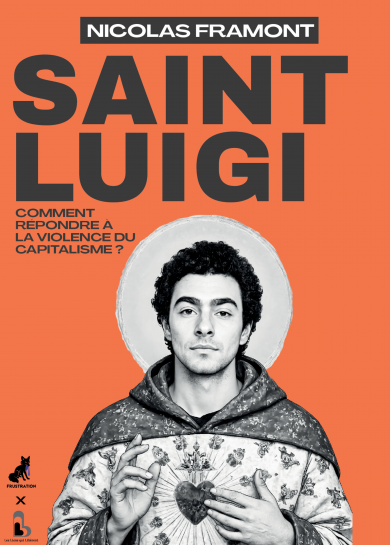

Saint Luigi, comment répondre à la violence du capitalisme (Frustration, Les liens qui libèrent, 2025), le petit livre du journaliste Nicolas Framont pose une question de fond qui explique son succès. Comment répondre à la violence du capitalisme ?

Le rédacteur en chef du très vivifiant Frustration Magazine part de l’assassinat de Brian Thompson, le PDG d’United HealthCare en décembre 2024 par Luigi Mangione, pour reposer la question qui anime depuis longtemps les mouvements contestataires, à savoir celle de la violence. Le PDG d’United HealthCare n’a pas été une cible prise au hasard. L’assureur privé américain était largement connu pour sa politique de refus de remboursement de soins de santé, avec un taux de rejet des demandes atteignant 29% en 2024. Thompson a été particulièrement célébré par les milieux économiques pour ses succès économiques à la tête d’United HealthCare, et notamment pour avoir fait s’envoler ce taux de refus, qui n’était que de 10,9% en 2020. Pour cela, comme l’avait révélé ProPublica en novembre 2024, l’assureur a utilisé des algorithmes pour réduire la prise en charge. Même lorsque la prise en charge était acceptée, les employés des centres d’appels de l’assureur étaient formés à retarder les paiements, comme l’expliquaient certains d’entre eux dans un reportage d’Envoyé Spécial (mai 2025). En mai, The Guardian révélait que des pratiques tout aussi problématiques avaient cours pour faire signer aux pensionnaires de maisons de retraites des clauses de non-réanimation en cas de prises en charge hospitalières… Ces politiques ont permis à l’assureur de multiplier ses profits : 12 milliards en 2021, 16 milliards en 2023. Les profits records que le PDG a réalisés ont directement été réalisés « sur les invalidités à vie, les pertes de chance de survie et les décès de milliers de patients à qui des soins postopératoires ont été refusés ». Sur les douilles que Mangione a tiré étaient inscrit les termes Delay, Deny, Defend, une référence à un court essai signé d’un expert en assurance, Jay Feinman (Delay, Deny, Defend : why insurance companies don’t pay claims and what you can do about it, Portfolio Hardcover, 2010, non traduit – Retarder, refuser, défendre : pourquoi les compagnies d’assurances ne remboursent pas les demandes et que pouvez-vous faire pour y remédier).

Pour beaucoup d’Américains, Luigi Mangione est apparu comme le Robin des bois, le vengeur masqué des victimes de la rapacité des assurances de santé, comme le constatait récemment Le Monde. Par son geste, Mangione rappelait que derrière l’abstraction des profits de United HealthCare, il y avait des vies en jeu. Aux Etats-Unis, des centaines de milliers d’Américains sont déclarés en faillite à cause du coût des soins de santé quand ils ne meurent pas faute de soins. Or, rappelle Framont, des Etats-Unis à chez nous, la dégradation du système de soin est un choix politique et économique. Le sort des malades, là-bas, comme ici, est recouvert de discussions chiffrées, technicisées dans des décisions budgétaires, des règles qui définissent ce qui est pris en charge et ce qui ne l’est pas en fonction de l’intérêt des assureurs et du budget de la santé. On y évoque rarement les impacts bien réels que ces décisions entraînent. Derrière l’augmentation de la rentabilité des assurances de santé privées, c’est la qualité de l’aide publique qui est dégradée. C’est au nom du profit que Purdue Pharma a libéré ses antidouleurs à base d’opioïdes causant la mort par overdose de près d’un million d’Américains. La famille Sackler, propriétaire de Purdue Pharma et qui a commercialisé de manière très agressive l’oxycodone, a pour l’instant évité toute condamnation personnelle malgré le désastre humain provoqué, comme le montrait le documentaire de Laura Poitras, Toute la beauté et le sang versé (2022).

Cette violence, très concrète, très réelle de la classe dominante est laissée sans réponse, rappelle très justement Framont. Derrière les chiffres, les réalités sociales sont invisibilisées. Des médias aux élections, l’accès à l’expression reste très socialement distribué et d’une manière toujours plus inéquitable, comme le montre le baromètre de la représentativité dans les médias de l’Arcom en France. On comprend alors que l’action radicale ou violente devienne le seul moyen d’expression des classes sociales qui n’ont plus leur mot à dire. Des gilets jaunes à Mangione, les milieux populaires tentent de rappeler aux possédants les dégradations sociales et les morts que leurs décisions ont causés.

« Make capitalists afraid again »

Dans les rapports de classe, la violence a toujours été présente, rappelle Nicolas Framont. Les violences, les séquestrations, les menaces, les intimidations permettent bien souvent d’attirer l’attention médiatique. Dans le monde du travail, le conflit paye, rappelle Framont qui soulignait d’ailleurs l’année dernière que les grèves et les conflits sociaux conduisent majoritairement à une amélioration des conditions de travail (en s’appuyant sur des études de la Dares, la Direction de l’Animation de la recherche, des Études et des Statistiques du ministère du travail). Elle a toujours été un levier pour rétablir un rapport de force. L’activiste anarchiste américain Peter Gelderloos a montré dans son livre, Comment la non-violence protège l’État : essai sur l’inefficacité des mouvements sociaux (Editions libre, 2021) que la violence des mouvements sociaux victorieux a toujours été gommée par l’histoire. Le mouvement des droits civiques aux Etats-Unis est aujourd’hui souvent assimilé aux marches pacifiques de Martin Luther King ou à l’opposition silencieuse de Rosa Parks. Or, pour Gelderloos, ce sont les émeutes violentes qui permettent les victoires populaires. Et Framont de rappeler que les congés payés n’ont pas été obtenus par la victoire du Front populaire, mais bien suite à un intense mouvement social de grèves et d’occupation d’usines. Les saccages, les sabotages, l’émeute, les occupations violentes ont rythmé toutes les contestations sociales du XIXe siècle à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

Mais ces actions violentes n’ont plus le vent en poupe. Elles ont été marginalisées dans les contestations ouvrières comme écologistes. Elles sont souvent devenues des actions symboliques, désarmées, à l’image de la manifestation qui a depuis longtemps remplacé les émeutes. Des manifestations « indolores pour la classe dominante ». Tant et si bien qu’elles finissent par décrédibiliser le mode d’action lui-même qui ne porte même plus ses fruits, à l’image des grèves contre les lois travail ou la réforme des retraites, massives, soutenues par la population… et qui n’ont rien renversé quand l’essentiel de la population était contre ces réformes. Framont dénonce les organisations syndicales et politiques qui obtiennent « l’oreille de la classe dominante en échange de la canalisation de la violence ». Les rendez-vous aux ministères, les Etats généraux et les Ségur se succèdent… sans plus rien obtenir. « Dans le monde du travail, le dialogue social aboutit surtout à des reculs pour les salariés, sauf s’ils installent un conflit ». « Ceux à qui l’on sous-traite la contestation sociale » ont renoncé à toute forme de violence, permettant « à celle de la bourgeoisie de se déployer de façon décomplexée ».

La violence n’est ni un moyen ni une fin

Framont ne fait pas l’apologie de Mangione ni du meurtre. Mais il pose la question de la violence dans nos sociétés, rappelant d’où elle vient, contre qui elle s’exerce d’abord. Et soulignant que les dominants, violents à l’encontre des autres, en appellent toujours à la non-violence des dominés.

Nous avons longtemps vécu dans une société se présentant comme ouverte, démocratique, méritocratique, où le dépassement des inégalités serait possible, au moins pour quelques individus, rappelle le journaliste. Tenter sa chance au jeu de l’ascension sociale permet d’être moins occupé à se battre collectivement pour changer les règles du jeu. Mais, quand les règles du jeu sont figées, qu’il devient impossible de les faire bouger, on comprend que pour certains, il ne reste que l’action sacrificielle, telle qu’elle se déchaîne aux Etats-Unis, quelles que soient ses motivations. La violence permet alors de s’émanciper de l’inaction politique et sociale, comme le revendiquaient les Brigades rouges ou Action directe dans les années 80. Désormais, l’hyperviolence est l’action de loups solitaires. La solitude de Luigi Mangione, son action politique sans politique, inclassable (Mangione semble être plus à droite qu’à gauche de l’échiquier politique en tout cas, il a semble-t-il exprimé des opinions plus conservatrices qu’autre chose) est devenue une marque de sincérité. Sa violence est celle des hors-la-loi. Elle est une réponse à l’anesthésie de la violence collective. Le risque, prévient Framont, c’est que « la violence s’impose à nous comme moyen parce que la société est violente ». Pourtant, conclut Framont, la violence n’est ni un moyen ni une fin. Aujourd’hui, la violence économique des entreprises et des politiques, les violences répressives, les violences étatiques, les violences des dominants (de celles des malfaiteurs à celle des entreprises) ont anesthésié les violences populaires. Les systèmes oppressifs se renforcent au risque de laisser comme seule réponse une escalade délétère.

Framont rappelle pourtant que les régimes politiques ne peuvent légaliser leur propre contestation. Le droit à l’insurrection inscrit dans l’article 35 de la Déclaration des droits de l’homme de 1793 a rapidement été abrogé. Toute action radicale qui viserait à s’en prendre à la propriété lucrative, toute action radicalement transformatrice est condamnée à être illégale. Mais Framont de poser une question dérangeante : « pensez-vous sincèrement qu’il va être possible de survivre aux décennies à venir sans recourir à la désobéissance civile et à une réévaluation à la hausse de la radicalité de nos réponses individuelles et collectives ? » Quand l’écoute est devenue impossible, quand le déni est la seule réponse, quand la contestation d’une mesure comme l’allongement de la durée du travail aussi massivement soutenue pour être aussitôt déniée… quelle option reste-t-il aux gens ?

La violence est toujours effrayante. Nul n’en veut. Mais quand des contestations fondamentalement pacifistes sont réprimées violemment… et ne permettent plus d’avancées (rappelons-nous les constats que dressaient la politologue Erica Chenoweth qui pointait que la contestation pacifique ne fonctionnait plus), le risque est fort qu’à la radicalité des uns réponde la radicalité des autres. La radicalité du capitalisme actuel et la terreur algorithmique qu’il mobilise, ne nous mènent vers aucun apaisement.

Hubert Guillaud